中游储运氢环节,无论是高压气态、液态、固态储氢,还是管道输氢,都比较依赖于制氢和用氢的场景。我们均能找到相应的技术,满足基本的需求。如固态储氢方面,中国石油大学重质油国家重点实验室针对金属氢化物做了一些前期工作,可以在较低压力和常温下实现一定规模的储氢;氢冶金方面,以氢气为还原剂的短流程路线,可大大减少排放;绿电氨方面,中国石油大学通过与和宁化学公司合作,探索绿电合成氨路线。

下游用氢环节,燃料电池是重要的应用场景。随着燃料电池技术的发展,氢逐步通过燃料电池在交通、建筑、发电等领域得到应用。目前,我国已初步掌握了燃料电池电堆、动力系统与核心部件、整车集成技术。

总体来看,氢能产业链非常庞大,也非常复杂,整个产业链形成规模尚需时间,更需要冷静科学看待氢能产业发展。

尽管电解水制氢在技术上没有太大瓶颈,但一个产业要实现规模化,形成影响力,现阶段靠绿氢驱动并不轻松。制约主要体现在两方面:一是如何能快速提升氢能规模;二是如何解决将来大规模绿氢生产过程中可再生电力的稳定问题。制氢环节要形成成熟的产业链、价值链,既要有技术上的突破,也要有工程、投资和商业运行方面的创新探索。

储氢更复杂。当前,氢能的存储方式主要有高压气态储氢、低温液态储氢、固态储氢和化学品储氢等,几种储氢方式各有优劣。高压气态储氢是目前最常用的储氢技术,但其缺点是压缩能耗高、加氢站成本高;低温液态储氢技术能效低、自挥发、绝热系统复杂;固态储氢体积储氢密度高、能效高、安全性好、加氢站成本低,但质量储氢密度低;化学品储氢能效高、安全性好,属低温催化过程,含杂质气体。总体而言,储氢环节遇到的瓶颈更多。

从储氢到运氢的链条中,存储方式、应用规模、需求和场景,可选的路径多种多样。例如,氢能下游电堆产业发展迅速,多以集成生产为主,系统及整车产业发展较好,配套厂家较多且生产规模较大,但核心零部件对外依赖度较高,核心材料部件是当前制约氢能产业发展的关键。

再次,要关注氢能产业链里“卡脖子”的设备、材料问题,政府、企业有针对性地做一些研发和生产,如此将能快速解决氢能产业里制约发展的共性难题。

最后,对于整个氢能产业链来讲,打通产业链各环节又难又苦,企业也可能因效益不高而放弃。在此情况下,政府应发挥职能,帮助企业不因资本炒作而逐利某些环节,而是重视产业链里硬件、软件、装备材料等研发,行稳致远。

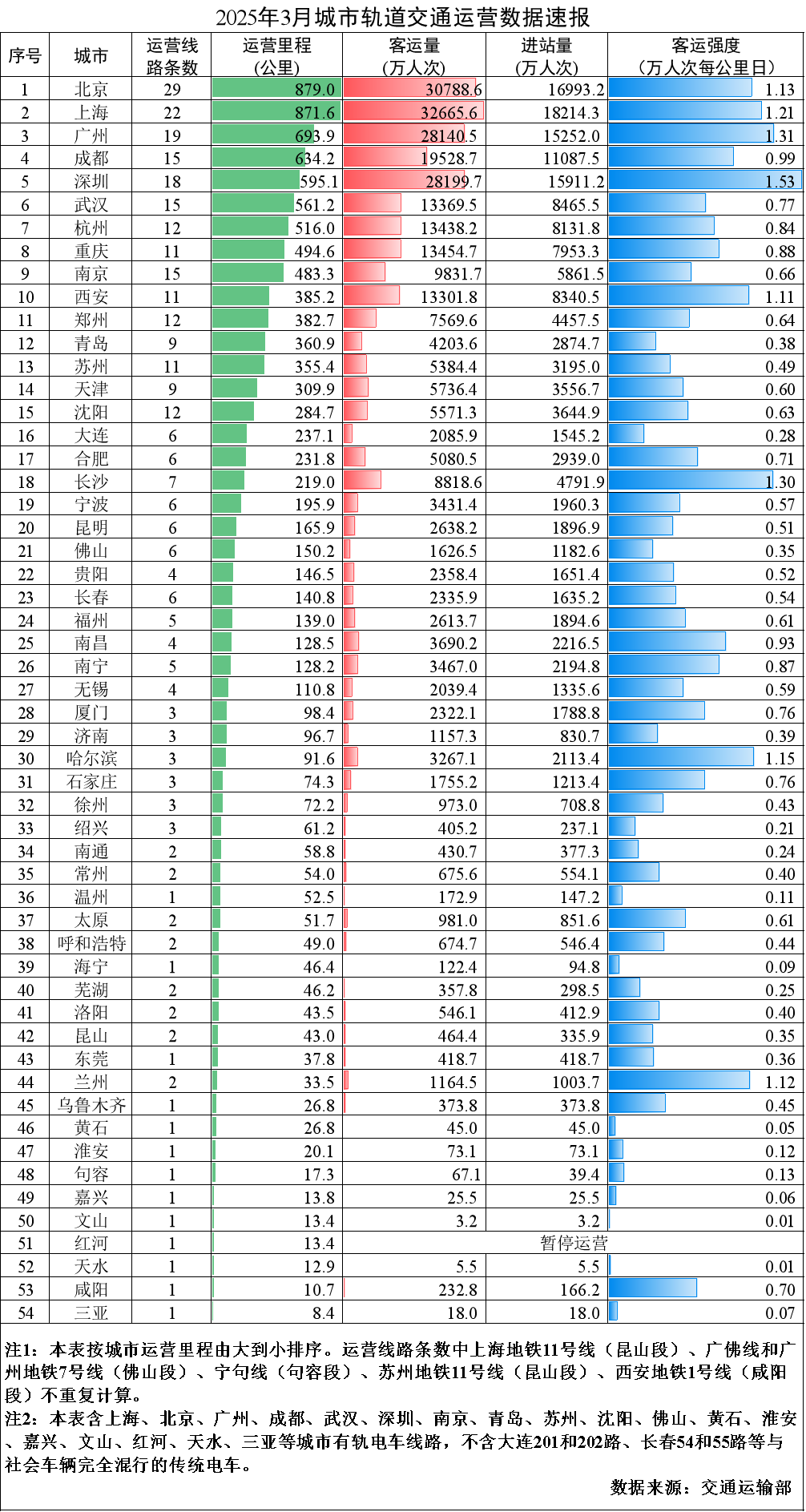

轨道交通展消息 2025年3月,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路326条,运营里程10975.8公里,实际开行列车364万列次,完成客运量28.8亿人次,进站量17.2亿人次。3月份,客运量环比增加4.8亿人次,增加20.0%,同比增加0.8亿人次,增加2.9%。2月份全国总运营里程的平均客运强度为0.847万人次每公里日,环比增加8.3%,同比减少4.3%。本月无新开通线路。 其中,43个城市开通运营地铁、轻轨线路268条,运营里程9507.8公里,完成客运量27.8亿人次,进站量16.5亿人次;16个城市开通运营单轨、磁浮、市域快速轨道交通线路25条,运营里程970.7公里,完成客运量8803万人次,进站量5888万人次;18个城市开通运营有轨电车、自动导向轨道线路33条,运营里程497.3公里,完成客运量1071万人次,进站量1015万人次。 相关推荐:轨道交通展展位预订 轨道交通展免费报名参观