自动驾驶“闯入”出租行业,近日引发热议;对于安全性、商业落地等问题的探讨,也再次引发众人思考。近年来,随着人工智能技术从深度学习到多模态大模型的快速发展、行业利好政策、投资活跃推动,自动驾驶行业稳步发展。笔者认为,当前我国无人驾驶汽车产业仍需把重心放在技术创新、推动技术尽早成熟上,同时处理好测试、应用过程中可能出现的风险。

目前看,中国自动驾驶仍在测试、训练大模型推动技术成熟阶段,距离大规模商业化运营仍有距离。

首先,商业化运营的前提是技术成熟。目前我们与世界最顶尖的无人驾驶技术仍有差距,在实践中也多处于测试阶段。包括国内自动驾驶领域的先锋城市——武汉,已经有无人驾驶出租车在部分区域实际运营,但是这些应用主要目的应该仍是车辆测试训练,运营车辆投入数量、范围也都受到政府的审批控制。比起快速进入商业化运营,当前车企更应聚焦的还是无人驾驶技术创新与进步,在测试、训练大模型以及商业化运营试点时,必须保障生命安全、车辆安全、道路安全,以及不会对城市交通造成较大的影响。

其次,商业化运营必须解决成本问题。即使在技术成熟后可以大规模商业化落地,从商业逻辑来看,也必须比人工出租车价格便宜才能具备竞争力。但目前自动驾驶硬件投入仍较高,同时还需考虑人员成本问题。无人驾驶并不是没有人工成本,根据相关要求,目前进行运营测试的自动驾驶“出租车”,远程监控人车比不得低于1∶3。考虑到综合成本,目前无人驾驶出租车的商业竞争力还有待考证。

再次,技术更替带来的行业变革、矛盾仍需解决。目前,无人驾驶汽车对出租车、网约车形成的竞争引起了关注。任何科技的巨大创新、生产力的进步,都可能会替代一部分人的就业,因为技术进步的最终目的就是解放生产力,让人们工作强度降低、时长缩短。因此,无人驾驶汽车技术真正成熟、推广应用后,确实会对就业产生影响。应对这个影响,一方面可以采取举措尽量放缓无人驾驶车商业化推广速度和规模,以时间换空间;另一方面对现有出租车、网约车从业者进行技能培训,让其适应新的出租车行业所需的岗位,或者有其他就业的技能。此外,从更宏观的角度看,对无人驾驶等技术创新创造的财富收入,通过税收进入财政转变为社会福利,也就是二次分配机制去保障收入受影响的这部分人群。

总之,随着自动驾驶日益完善、日臻成熟,必将对经济社会、特别是交通运输行业发展带来重大影响。它不但能解放出租车、网约车、大货车等行业的劳动力,提高这些行业的效率;也会从城市空间布局上带来深刻影响,如城市的“范围”可能因人们能接受的出行距离延长而扩大。应该认识到,每一次重要的技术变革出现都会对行业、产业甚至社会产生巨大影响,无人驾驶作为人工智能领域最重要的产业之一也是如此。但在当前技术仍未成熟的阶段,应当把重心放在继续推进无人驾驶技术的创新,把产品做得完善、成熟,同时处理好在测试应用过程中可能出现的风险;待技术成熟后,再考虑商业运营落地的问题。

作者 程世东 国家发展和改革委员会综合运输研究所城市交通中心主任

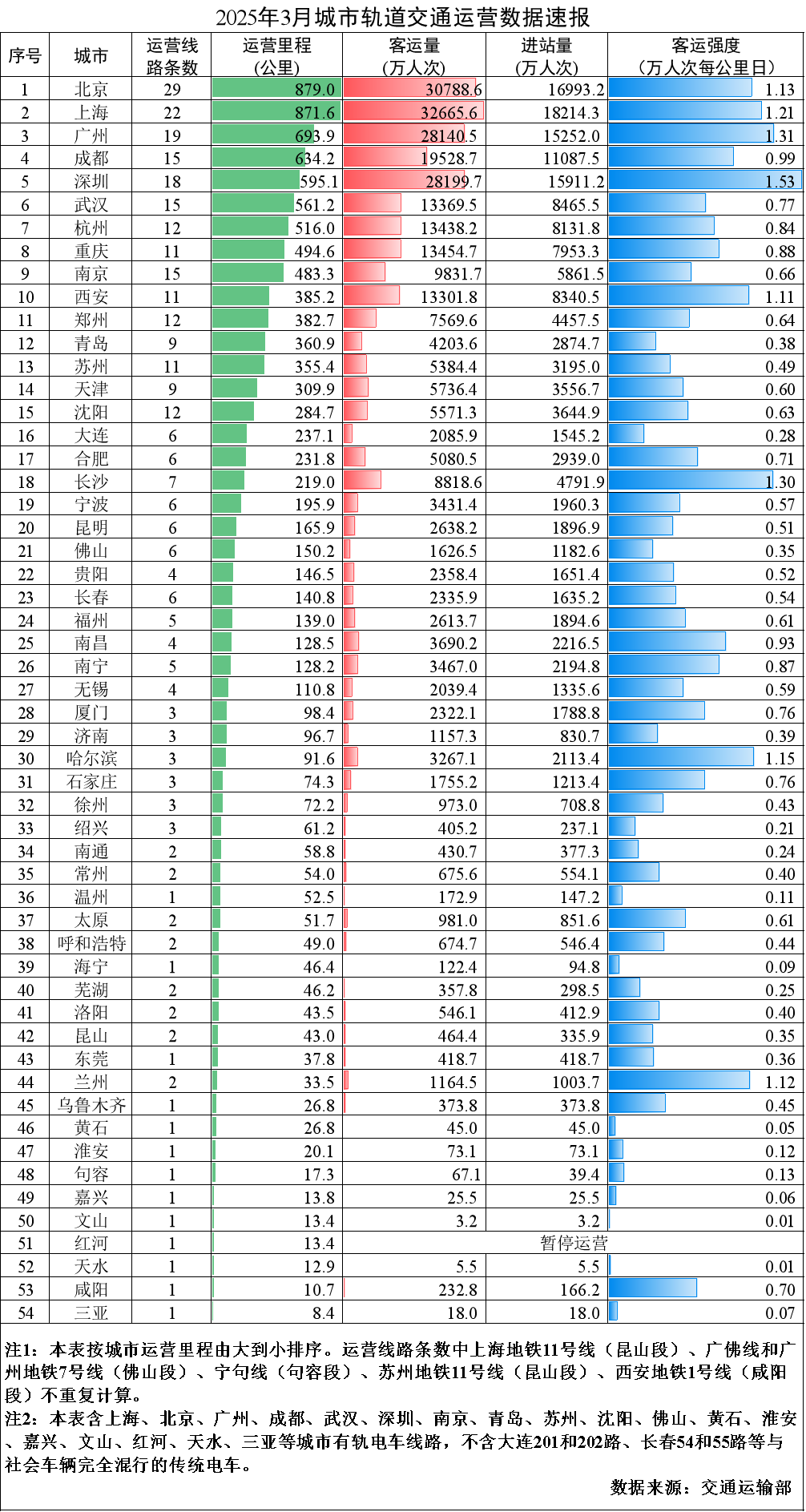

轨道交通展消息 2025年3月,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路326条,运营里程10975.8公里,实际开行列车364万列次,完成客运量28.8亿人次,进站量17.2亿人次。3月份,客运量环比增加4.8亿人次,增加20.0%,同比增加0.8亿人次,增加2.9%。2月份全国总运营里程的平均客运强度为0.847万人次每公里日,环比增加8.3%,同比减少4.3%。本月无新开通线路。 其中,43个城市开通运营地铁、轻轨线路268条,运营里程9507.8公里,完成客运量27.8亿人次,进站量16.5亿人次;16个城市开通运营单轨、磁浮、市域快速轨道交通线路25条,运营里程970.7公里,完成客运量8803万人次,进站量5888万人次;18个城市开通运营有轨电车、自动导向轨道线路33条,运营里程497.3公里,完成客运量1071万人次,进站量1015万人次。 相关推荐:轨道交通展展位预订 轨道交通展免费报名参观